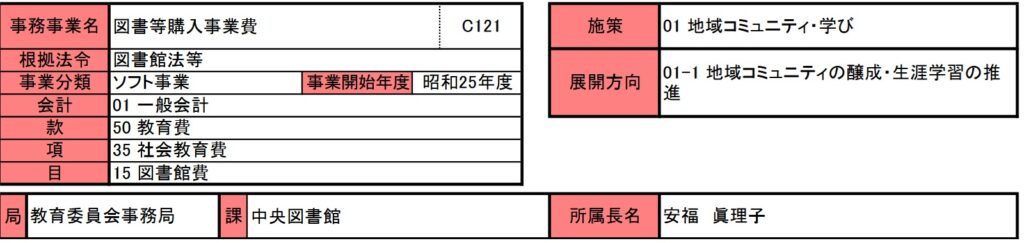

図書等購入事業費

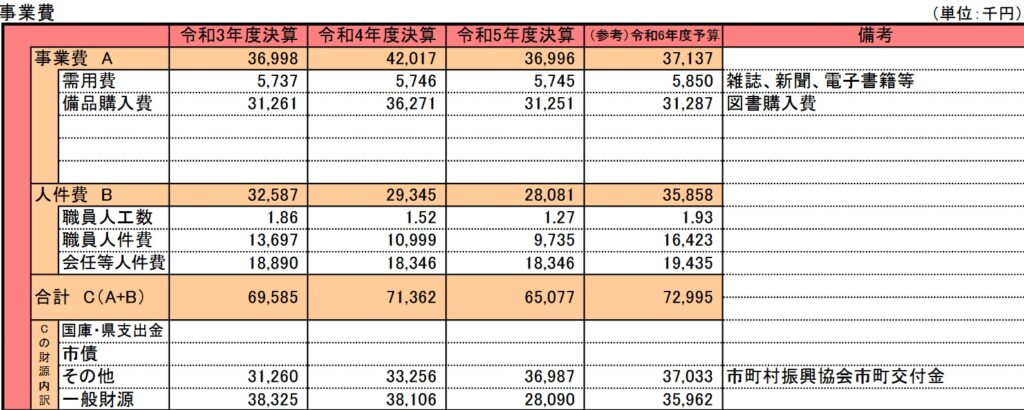

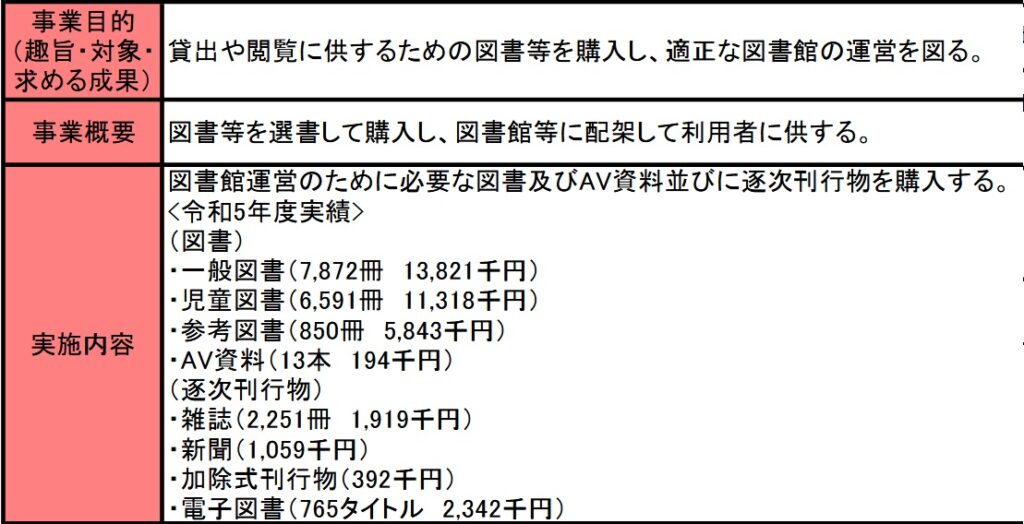

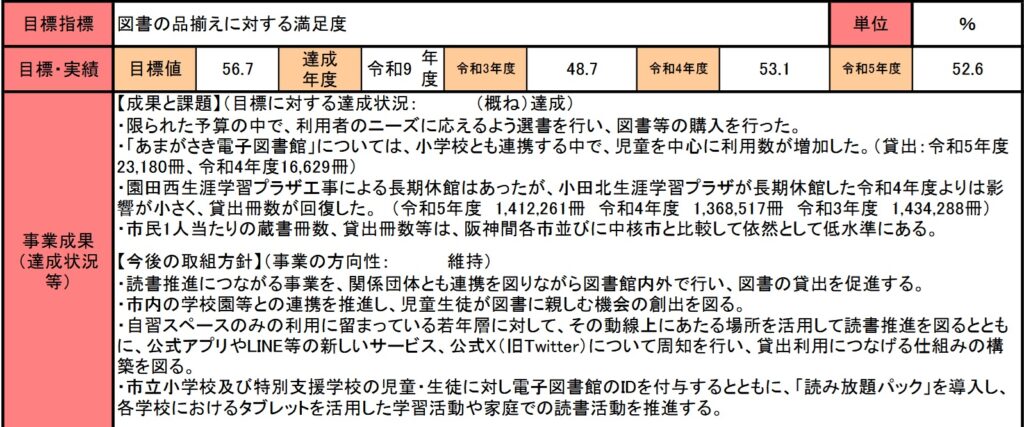

今回も前回に引き続き図書館関連の事業です。昭和25年度から開始された事業で、図書館に蔵書する図書そのものの購入費用になる図書等購入事業費です。事業費用の内訳をみると令和5年度の購入事績では紙媒体の書籍(雑誌含む):約15,000冊と電子書籍:765冊とほぼ紙の書籍を購入しており、前回前々回でも指摘したとおり電子書籍化を進める意思はないように感じられます。

低い電子書籍の購入割合

事業目的を見ると貸出や閲覧を~とありますがこの貸出・閲覧は電子書籍利用者が含まれているのかは疑問です。世間一般では、近年のコロナ禍以後に紙媒体で扱う書類や提出物が電子化していっているのはご存じかと思います。ただ図書館はその性質上どうしても紙媒体の保管にこだわりがあるようです。

ただ持論ですが、障がい者や忙しい現役世代からすればいちいち返却や貸出の為に書籍を持ち歩かなければならない紙媒体よりも、紛失や汚すリスクのない電子書籍のほうが今後はもっと充実すべきだとは思います。

電子化は今度主要方針にすべき

今回の事業では成果と課題の個所で、児童の電子図書館利用が増加したと触れ、今後の方針ではそれを拡大する方向の記載もありましたが、全体の図書を電子化にしていく意思は感じられませんでした。

確かに最近の小中学校はスマートフォンの普及により紙よりも電子書籍になじみがあると思いますので今後も電子化された図書を利用する人は増えていくと思いますが、既存の紙媒体書籍も今度もっと電子化していくことを進めるべきでしょう。

電子書籍も図書である

費用の個所で気になったのが電子書籍と図書購入費が分けて記載されていることです。これは担当者の中ではいまだに紙の書籍と電子書籍は別のものとの認識が働いていると思われます。すでに大体の出版社は紙媒体の書籍と同時に電子媒体での書籍販売を開始しており、今後はもっと傾向は増えていくことが予想できます。図書館としても紛失・喪失のリスクや管理のしやすさ、なにより障がい者の利用を推進するためにもぜひ電子書籍の拡大に向いてもらいたいです。障がい者のある方が、わざわざ重い本を持ち歩かなければならない状況を容認しているのは、市が掲げる第 2 次 尼 崎 市 教 育 振 興 基 本 計 画のなかにある

合理的配慮の提供に向けた体制の整備と基礎的環境整備の充実 P25参照

にも反すると思いますので、速やかに改善すべきでしょう。