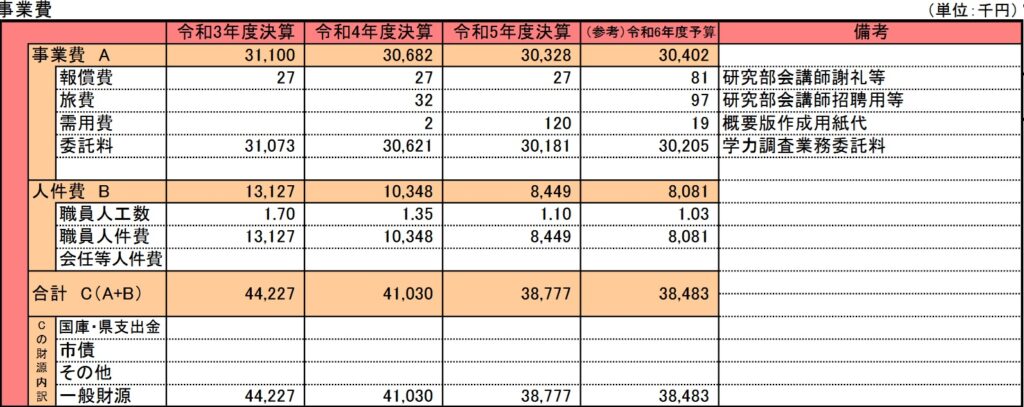

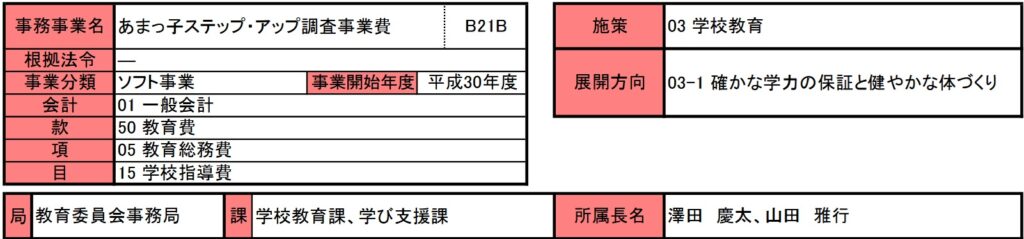

あまっ子ステップ・アップ調査事業費

今回も学校教育関連です。平成30年度から開始した事業で、あまっ子ステップ・アップ調査事業費です。事業の名前のとおり生徒たちのステップ・アップを助けるための調査費用と思いきや、実際は外部委託で児童生徒に全国試験を受けさせて、その分析を行っているふりをしているだけの事業です。尼崎市としての児童生徒の学力とは何かの提示や社会的合意もないままに、ただ数字の成果だけを追い求めているふりをしているだけの事業であり、子供たちの未来に対して何の責任も意思も感じることができない事業です。

一人ひとりに応じた指導とは

この事業でも前回の投稿と同様の問題があります。それは目的が不明確であるといことです。

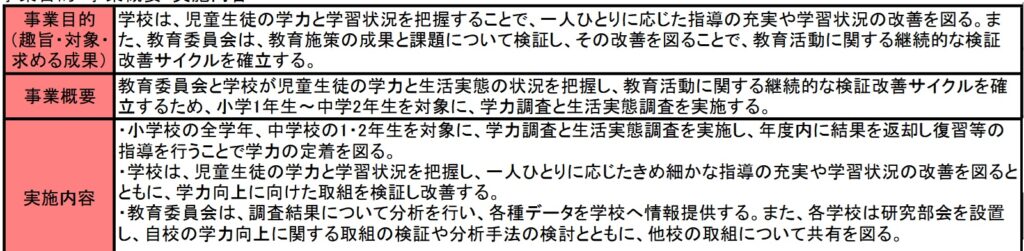

事業目的には『学習状況を把握することで~中略~一人ひとりに応じた指導の充実や学習状況の改善を図る』とあります。それであれば普段の校内テストの結果を分析するだけで事足りるでしょう。

継続的な検証改善の為、児童生徒たちの学力調査や生活実態調査を行うのは理解できますが、その結果によってどのような人物を育てるというのでしょうか?目的が不明確とはその部分です。

調査結果が毎年改善されていたら事業は終了するのでしょうか?

もっといい結果が出るまで継続するのでしょうか?

もっといい結果とはどこまでの結果しょうか?このように問えば事業目的が不明確といえるのが理解頂けると思います。

唯一この事業内容で共感が持てるのは『他校の取組について共有を図る』としていることろでしょうか。

全国平均以上で達成!?

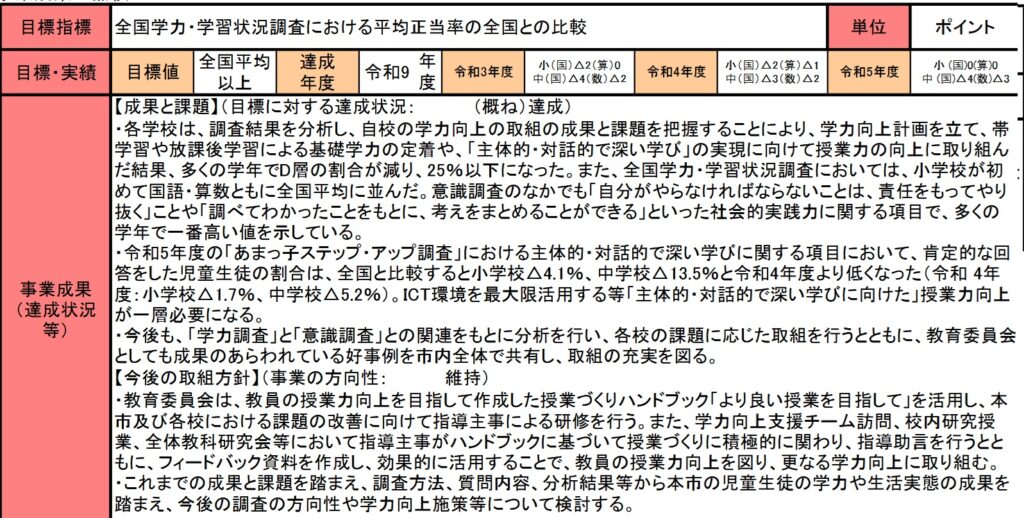

そしてこの事業の目的が不明確だといった原因の第一は下記の目標指標にあります。

全国試験の試験結果を調査して、その試験結果が全国平均値以上を目標値としてしまっていることです。事務事業評価の性質上具体的な値を指標にしなければいけないことから、確かにこれが一番わかりやすい結果ではあります。しかし事業目的には『学習状況を把握することで~中略~一人ひとりに応じた指導の充実や学習状況の改善を図る』とあります。それなのにこの肝心な目標指標が全国平均からいくら改善したかでは意味がありません。せめて児童生徒個人の成績が改善した人数は何%でしたなどにするべきでしょう。

目的があっての手段

この事業成果の最後には『今後の調査の方向性や学力向上施策等について検討する』とあり、いまだに事業の方向性が決まっていないことを暗に認める内容になっています。

これはまずこの事業の最終目的を明確にしていないことが原因です。下記に今回の事業の本来の手順を記載します。

①目的:求める人材(尼崎市として成人した学童児童生徒たちの人格・知識・倫理観)を設定する

②調査:設定した人材と現状の人材の乖離を調査・分析する

③手段:調査結果に基づいて不足ている教材・人員・教育方法を事業として実施する

この中で①目的の設定がない状態であるからこそ、本来すでに終了していなければいけない②調査③手段の事業が実施され続けているのです。

ここでいう①目的の人材はべつに『大企業の社長』や『スポーツ選手』『政治家』『科学者』でもいいと思います。それこそ他の自治体にはない先進的な取り組みとして、市を挙げて『年収100億円以上のプロスポーツ選手』を目的にしてもいいわけです。その目的に合った調査を行い、分析結果から教育手段を作成していく、これこそが『学習状況を把握することで~中略~一人ひとりに応じた指導の充実や学習状況の改善を図る』ことにつながるわけです。

事業成果では全国試験を参照にしていましたが、日本国内でなく世界的に実施されている試験も存在します。その場合の平均点は当然世界に対しての平均点になります。なぜ国内の試験でのみ評価するのでしょうか?他の事業では多文化共生社会と名を打った事業もあるのに。このあたりの矛盾もすべて、なんのために調査して改善するのかの「何のため」がないからこそが原因と言い換えることもできます。

繰り返しになりますが、事業として調査を行い、研究を重ね、知識を共有して課題を解決していくこと自体は否定しませんが、目的も不明確な状況で無限に税金を投入することは反対です。