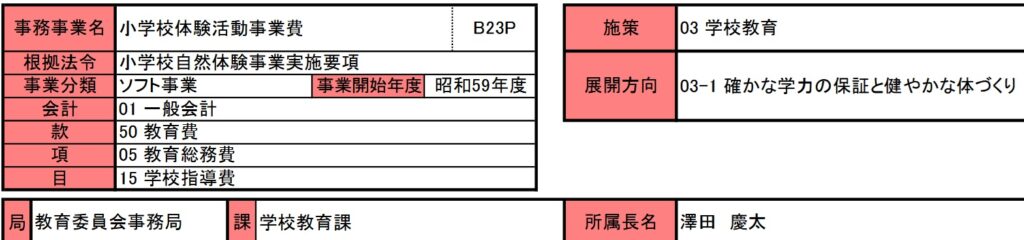

小学校体験活動事業費

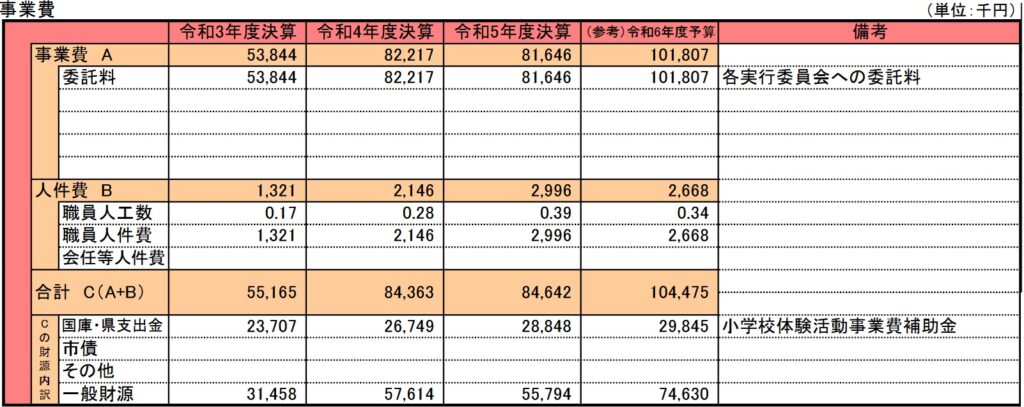

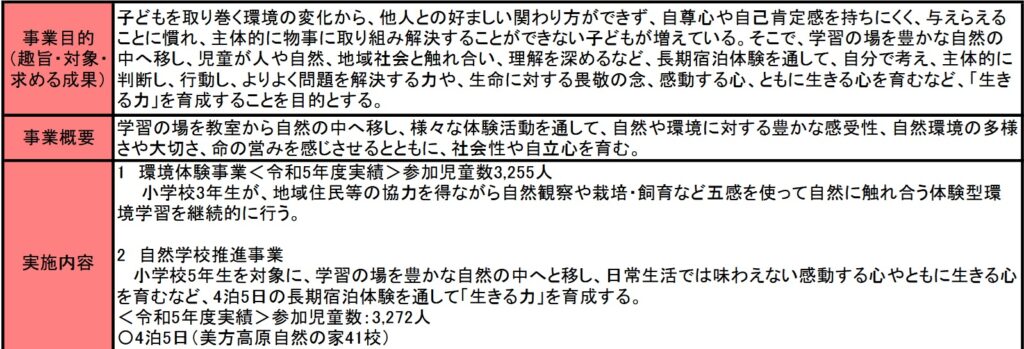

今回投稿するのは小学校体験活動事業費です。昭和59年度から実施されており、冒頭に掲載したとおり、文部科学省からの補助金交付を受けて実施されています。目的は子供たちに自然の中での体験をしてもらい「生きる力」を育成するとあります。著者も数十年前に聞きました「生きる力」。この「生きる力」の定義をいまだに聞いたことがありません。何をもって・何を経験して・何を体験して「生きる力」とするのでしょうか?これも定義が、つまり目的があいまいな教育関連事業のもっともたる事業と思います。

昔の林間学校

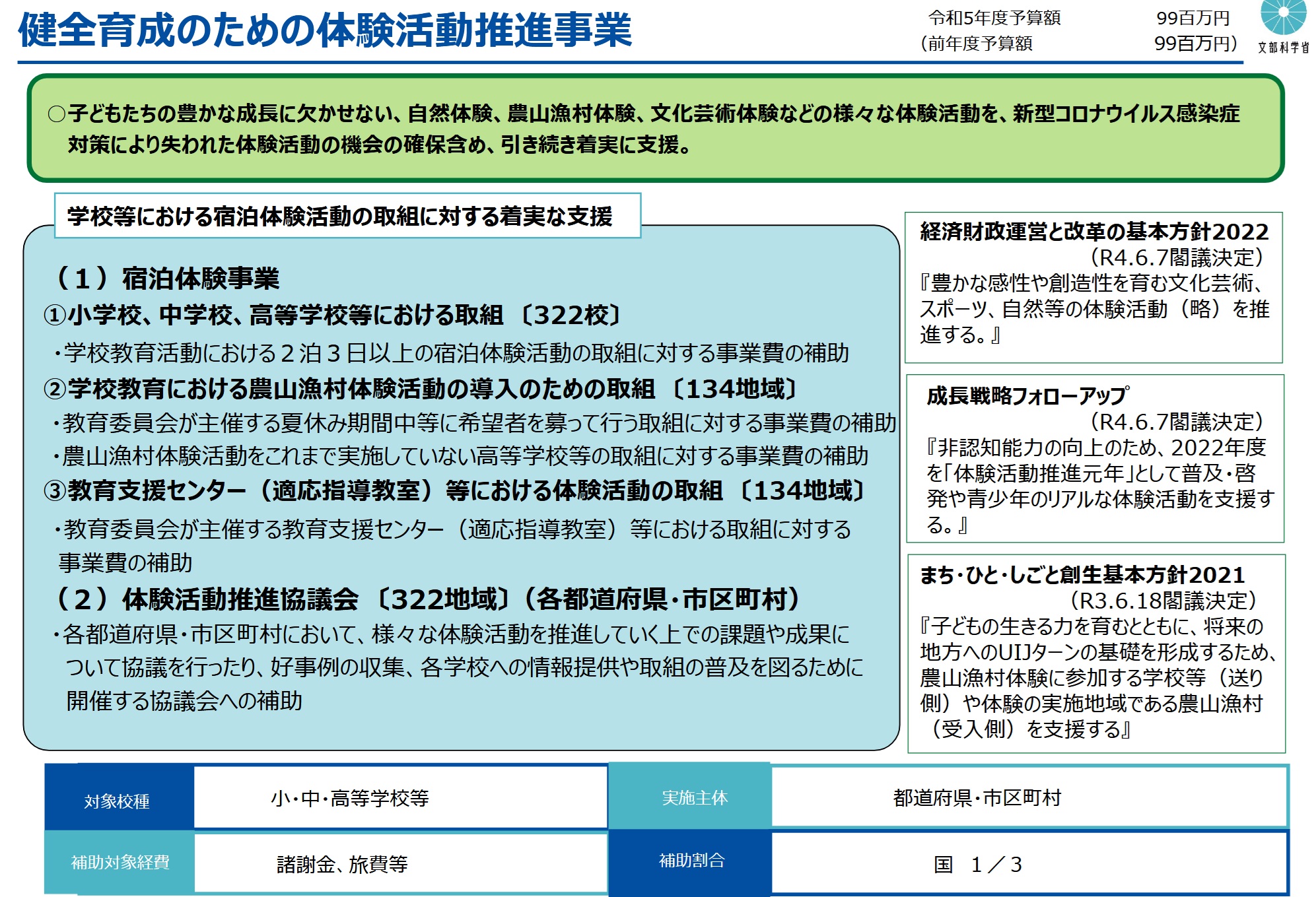

事業目的はかっこよく記載されていますが、その内容は昔の林間学校です。日数は補助金が入っているためか4泊5日と小学生にしては長くとっています。美方高原自然の家に宿泊させて、この施設を運営する公益財団法人 日本アウトワード・バウンド協会が提供する子供用の体験プログラムを受けさせるようです。

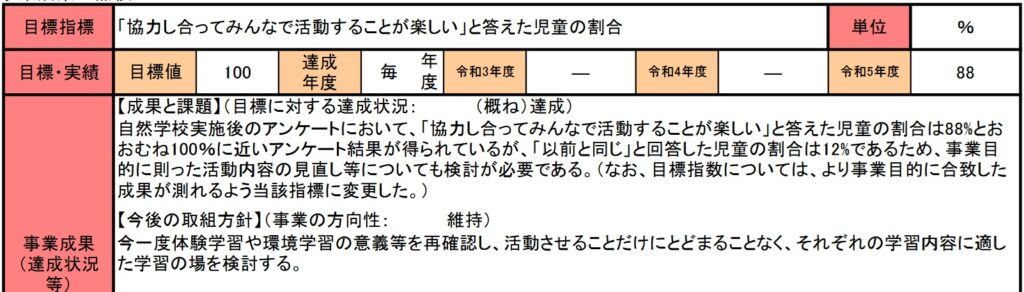

子供の感想を指標にするな!

この事業の指標は参加した子供たちの感想を使用していることです。確かにめったにない体験ができて子供たちは楽しいでしょう。また来たいという子供もいるでしょう。でも大人は違うはずです。せめて子供たちのその後の生活態度や言動を観察して、今度の体験学習の改善や見直しを行っていくことが勤めのハズです。安易に子供の感想を指標にして、もっと事業費の拡大を・税金をと訴える根拠にすることは恥すべき行為です。

補助金がなくなっても継続する意思はあるのか

冒頭に記載したとおり、この事業は国からの補助金が出されております。もしこの補助金が中止した場合は同じ規模の体験学習を継続するのでしょうか?継続する場合、市の財政負担は当然増えます、それに対して今のような事務事業評の内容で、市民に対して明確な説明を行えるだけの知見や根拠を市や市の担当職員はもっているのでしょうか?

また仮に補助金が中止して、体験学習の規模を縮小した場合はやはり補助金目当ての事業であり、尼崎市として確固とした教育理念をもってこの事業に取組んでいなかったこを証明することになります。

いずれにしろ以前指摘したとおり、どのような人格者に育てていくのかの哲学(目的)がない状態であることが市(国レベルでも)の教育関連事業の一番の問題です。