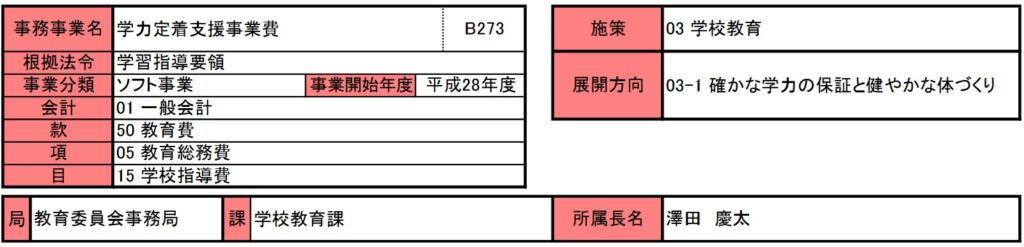

学力定着支援事業費

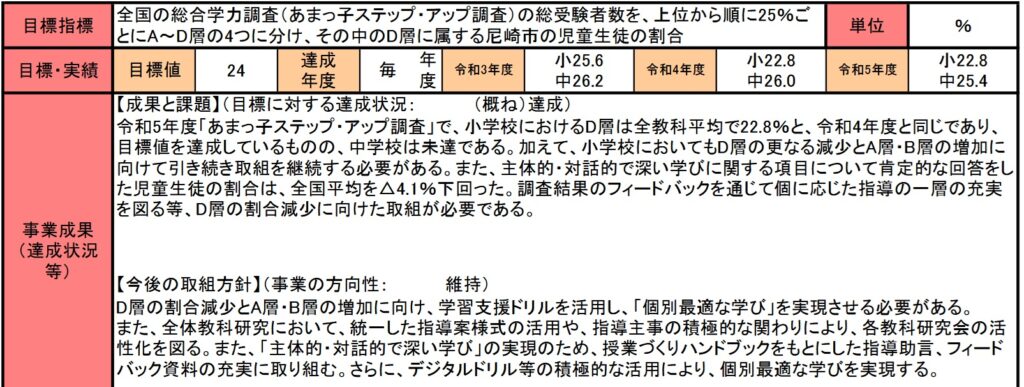

今回も教育関連事業です。学力定着事業費という平成28年度からの事業です。内容を見ると前回投稿した事業力向上推進事業費と同じような内容のようです。

前回投稿した令和6年度 施策03 学校教育 授業力向上推進事業費と、なぜ分けてあるのかは不明です。ただ事業費に県からの補助金が記載されてあったので、その補助金交付の理由付けとして事業を分けているのかも知れません。

いずれにしろ、成果があった、継続するというのであれば、教員への報酬を上乗せするか、激励金等で称える制度にしなければ、本当の意味での授業の質は高まらないだろうと思います。

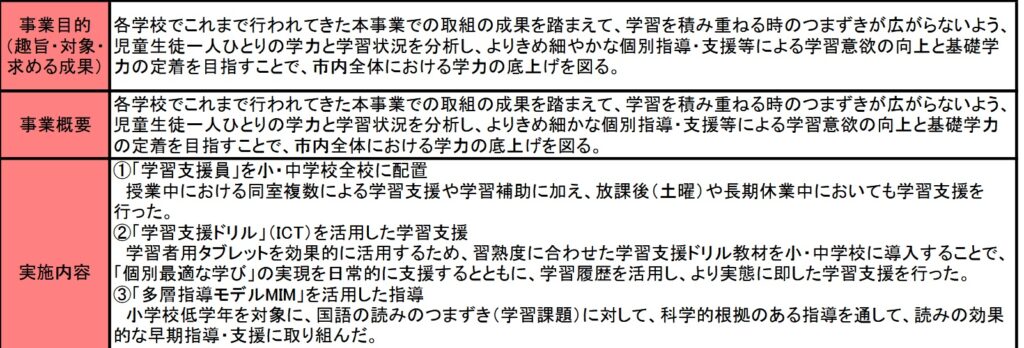

土曜日授業・長期休業中も授業

この事業の実施内容には土曜に学習支援・長期休業中にも学習支援を行ったあります。素直に文部科学省に「ゆとり教育」は失敗ですとデータ付きで報告書を提出するのが先ではないでしょうか。

上司(文部科学省)に忖度することが、立場を尊重して、お互いに協働・協力できる人物を育てることになる、と認識しての行動であれば、たしかに「目指す人間像」に生徒を育てるための行動であると理解はできます。しかしここでは「市内全体における学力の底上げを図る」としています。

目的と実施の事業内容が一致していないのではないでしょうか。それともこれも市が目指す”学力”の一つの形と認識するればいいのでしょうか。

そして前回と同様に、この事業でも学びと育ち研究所運営事業費との連携は出てきません。成果報告である「各教科研究会の活性化を図る」という文言が連携を意味しているのでしょうか。

義務教育カリキュラムの失敗とかけない公務員

この事業成果では結局のところ、従来の義務教育カリキュラムでは、尼崎市が満足する”学力”は育てられません。その為「目指す人物像」に近づくためには、さらに税金を投入して、個別指導や教材の充実・ハンドブック作成を行っていきますと宣言しているようなものです。

しかしながら、今までの義務教育カリキュラムの失敗、とかけない公務員のつらさが表れているといえる事業成果の報告ともいえます。

授業の質を高める結果にはならない

前回と今回の事業を見てきて感じることは、結局のところ教員への報酬を上乗せするか、激励金等で称える制度がない以上、生徒たちへの授業の質は永遠に高まらないだろうということです。

事業内容では、個々の担当職員や教育の方々が努力されていることは理解できます。市の教育委員会や県の教育委員会、そして文部科学省の省内でも、心ある方々が努力されているとは思います。

しかしながらそんな方々が努力を重ねることは、結果として事業費の拡大=投入する税金の拡大にしか結びつかないという構造が、容易に想像できます。

今回の事業を例にとれば、今後も学習支援ドリルを充実させて、学習支援員を増やして、土曜日の授業支援も増やします。⇒調査結果で成果が上がった⇒もっと事業を拡大しますっとなっていくことが想像できるからです。

そして県に対しても補助金の拡充を訴えていくことでしょう。

協働・協力して増税に励んでいる。まさしく『立場を尊重して、お互いに協働・協力できる人物』の典型ですね。