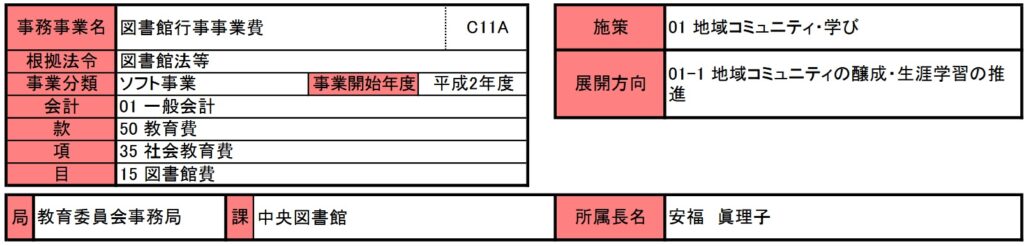

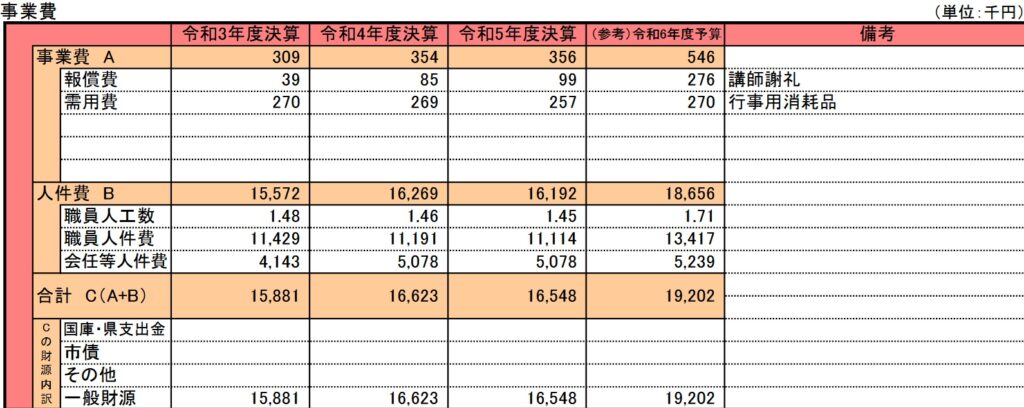

図書館行事事業費

今回は図書館行事事業費です。平成2年からの事業で図書館での行われる様々な行事を実施するための事業費ですが、後述する尼崎市教育員会が考える課題とは乖離した内容となっており、市職員と教育員会とで連携がとれているのか疑問に思う内容になっています。そして電子図書の利用数については記載がありませんでした。また図書館の指定管理者の審査基準も課題を踏まえた内容にはなっていないと感じましたのでそれらを投稿していきます。そして今回もボランティア活動と記載されているのになぜか講師謝礼費用が記載されております。

子供や若者の図書館利用率向上を目指すのでは?

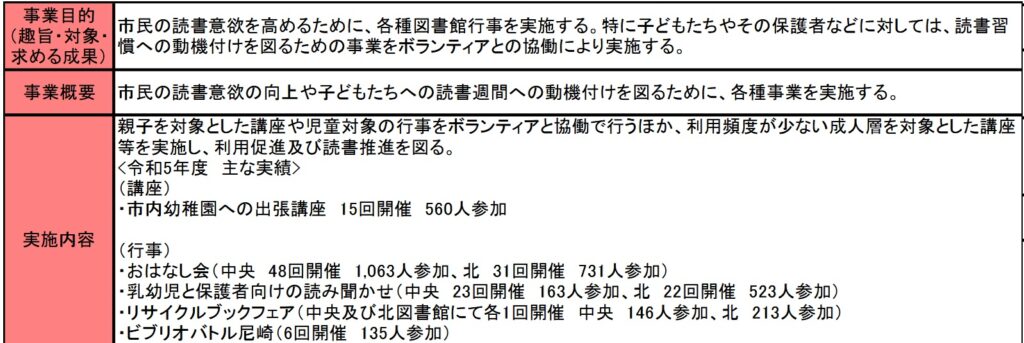

市の事務事業評価では事業目的には

市民の読書意欲を高めるために、各種図書館行事を実施する。特に子どもたちや~

と記載されており、実施に幼稚園や乳幼児・保護者向けにおはなし会や読み聞かせ当の行事を行ったとあります。

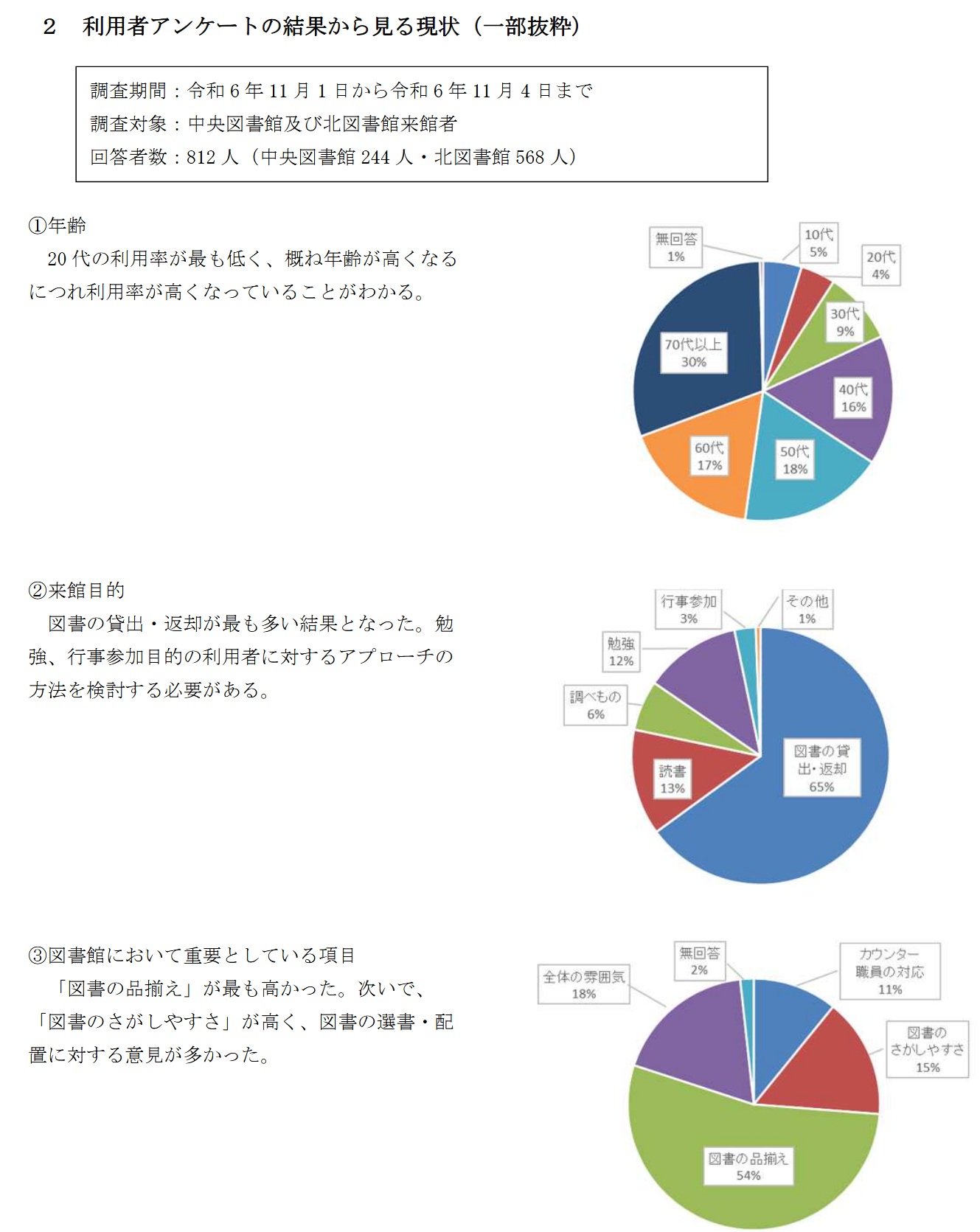

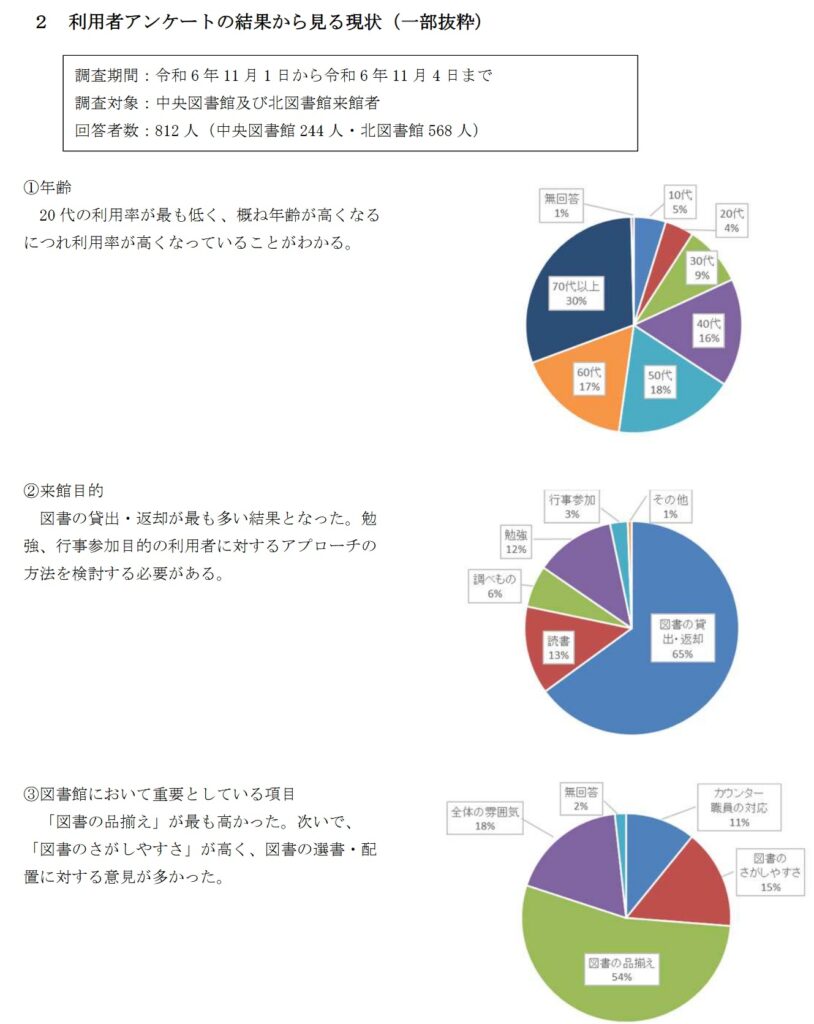

しかしここで知って頂きたいのが、尼崎市のホームページには尼崎市教育委員会が作成した尼崎市立図書館基本的運営方針という資料がり、その中には『利用者アンケートの結果から見る現状(一部抜粋)』という図書館利用者(812人:令和6年度調査)からのアンケート結果が記載されています。

その一部を見てみると10代~30代の利用者が少なく、しかも来館目的で行事参加者は全体の3%とあります。確かにサンプル数が812人と少なくアンケート期間が短いので参考にするには難しい資料ですが少なくともこの事業内容に記載されている幼稚園や乳幼児・保護者向けにおはなし会や読み聞かせ当の行事では来館者への増加には直接効果がないのではないかと思います。少なくとも小・中学生向けの行事や出張講座が必要と感じました。

確かにこの事業ではあくまで図書館の行事事業費を取り扱うものであって図書館の運営に関与するものではないですが市の教育員会自身が把握している課題や問題点へ対応するの事業になっていないのではないかと感じました。

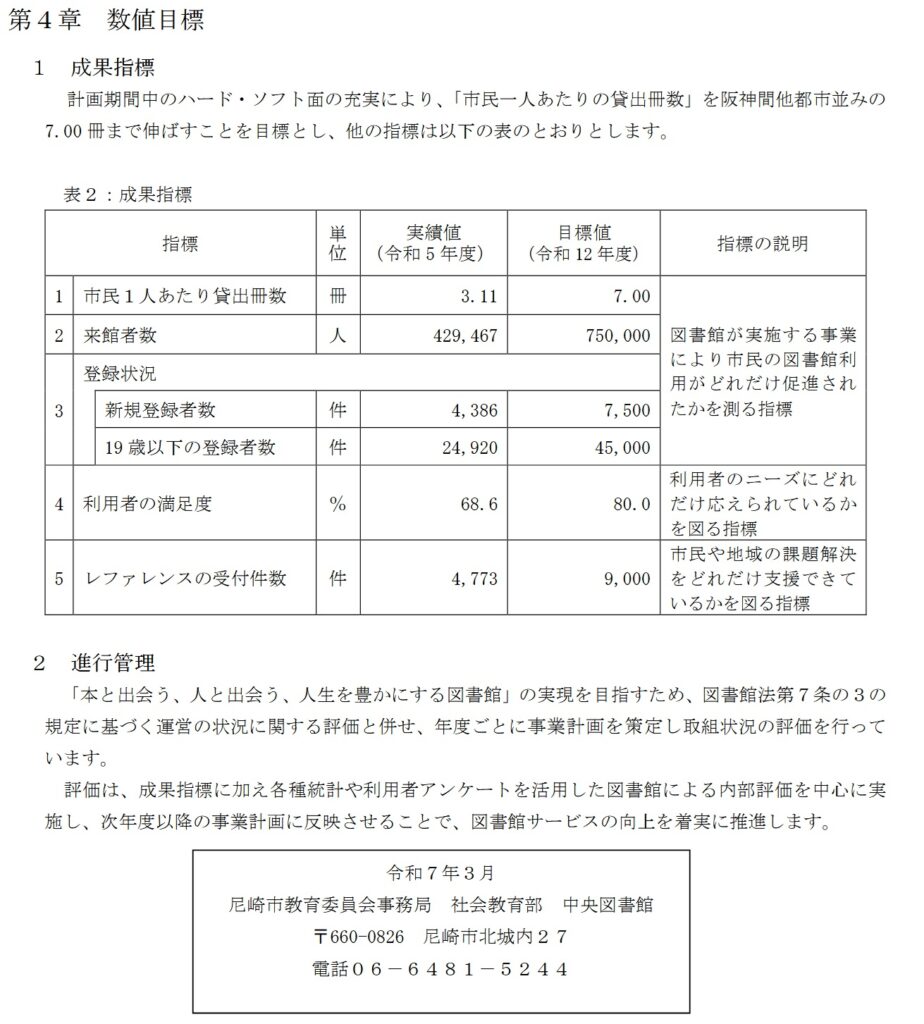

市教育員会の数値目標との乖離

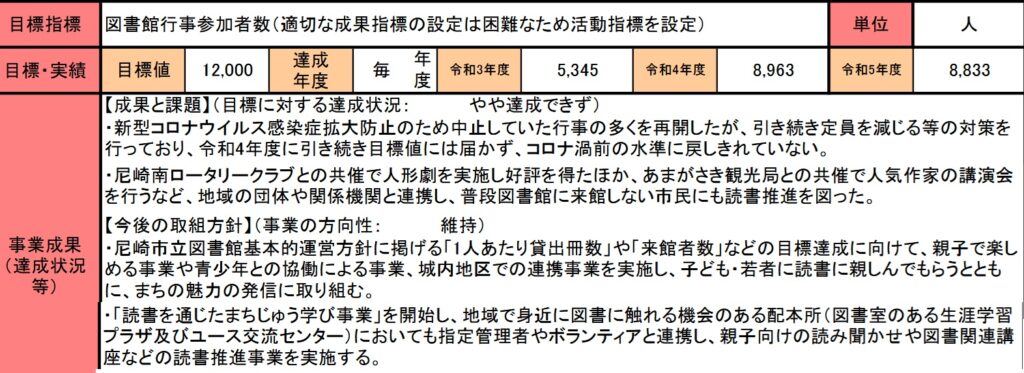

次に気になったのは同じく尼崎市立図書館基本的運営方針の中で教育委員会が掲げる数値目標と市の事務事業評価で掲げられた目標指標の乖離です。下記は教育委員会が掲げる成果指数でその下は今回の図書館行事事業費の目標指標です。確かに図書館行事の参加人数を目標にしているのですが、事業目的の中に市民の読書意欲を高めるということを謳う以上は市の目標数に合わせるべきだとは思います。

行事はあくまで図書館にきて頂くためのもので最終目標が市民の読書意欲を高めるためにあれば、市民1人あたりの貸出冊数の増加を目標にすべきであり、それらを踏まえた目標指標であるべきでしょう。ただしそのあたりは市の職員も理解しているようで次回以降は尼崎市立図書館基本的運営方針に掲げる『市民1人あたりの貸出冊数』や『来館者数』に指標を合わせるとありますので、来年度以降に期待したいです。

指定管理業者の参入障壁?

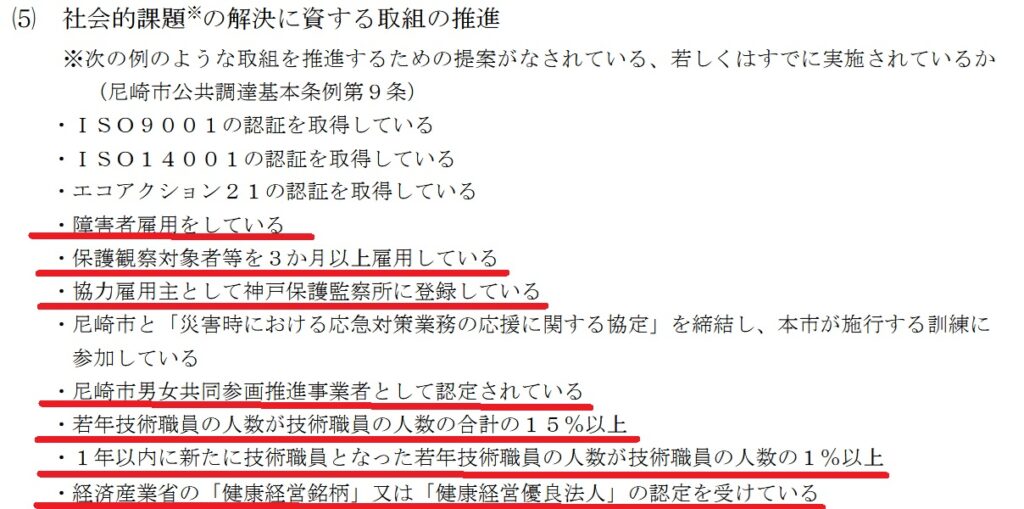

次は実際に図書館の指定管理業者への参入障壁ともとれる審査基準についてです。直接今回の事業内容とは関係がありませんが、少し気になったので記載します。

下記は尼崎市のホームページにある尼崎市立北図書館 指定管理者募集要項の抜粋です

赤線したのは審査基準の中で参入障壁とも思われる個所です。ただ障がい者雇用の個所はまあいいとして、その下の保護観察に関する項目や若手技術職員(これは司書を意味するのかは資料からわかりませんでした)の項目等はもしかしたら設備の維持管理を目的とした基準かもしれませんが、別に指定業者内の人間でなくても指定業者が取引先の企業等へ依頼すればいいと思う内容ですし、経済産業省や尼崎男女共同~の項目などただの肩書ではと思ってしまいます。なにより上述の課題としているはずの司書についての記載がなく、次に述べる教育委員会自身が把握している課題に対処した審査内容はなっていないのです。

市教育委員会は専門職員である司書の存在が不可欠とあるが

この尼崎市立図書館基本的運営方針の中で尼崎市立図書館の課題という項目がありその中で下記の記載があります

様々なニーズに対応したサービスを安定的に行うためには、専門職員である司書の存在が不可欠となります。現在、正規職員の中に司書資格を持つ職員が配置されているものの、それが恒常的な体制にはなっておらず、図書館行政を確実に推進していくことが難しくなっています。

併せて、配本所における図書業務は、各施設の指定管理者が館管理業務の一環としての貸出・返却業務に限られており専門性もないため、利用者からの相談に応えることができないなど十分なサービスが提供できていないと考えられます。これらを改善するため職員体制の見直し及び人材の育成を図る必要があります。

しかし上述のとおり、指定管理者の審査基準にこれらに対応した項目はなく、司書の教育をどのように行っていくのかの具体策も記載されたものを見つけられませんでした。

電子図書館の利用率は?

尼崎市では電子図書館のサービスがあり、最近のペーパーレスの風潮からはこちらの利用を推進すべきとは思いますが、市の尼崎市立図書館基本的運営方針や今回の事業内容にはこの記載がなく折角の取り組みなのに非常にもったいない印象でした。もしかしたら別の事業に記載があるのかとも思い、施策01の事業を確認しましたが記載がありませんでした。次回述べる障がい者等サービス事業にも関係する内容とは思いますのでもっと行事等で告知・開示してほしいと思います。

ボランティア活動では?

今回も事業内容にボランティア活動と記載がありながら講師謝礼費用とあり、いったいどういうことなのかと思います。有料であるならばちゃんとその講師の氏名・背景・費用も明らかにすべきです。

今回は少し本題の事業内容は離れてしまいましたが、少し調べた中でもこの事業から図書館の運営について尼崎市教育員会と現場の市職員との認識に齟齬があることと、相変わらずボランティア活動と記載されているのになぜか講師謝礼費用が発生していることがわかります。