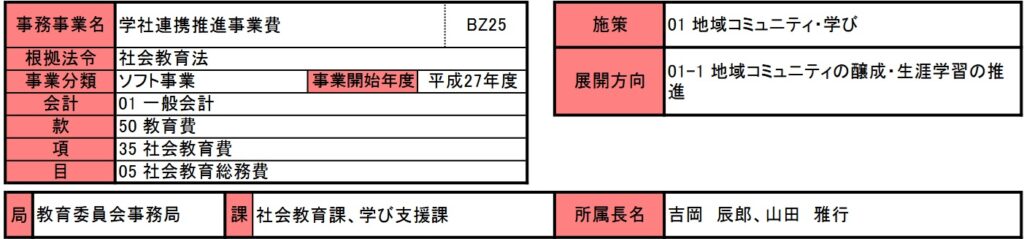

学社連携推進事業費

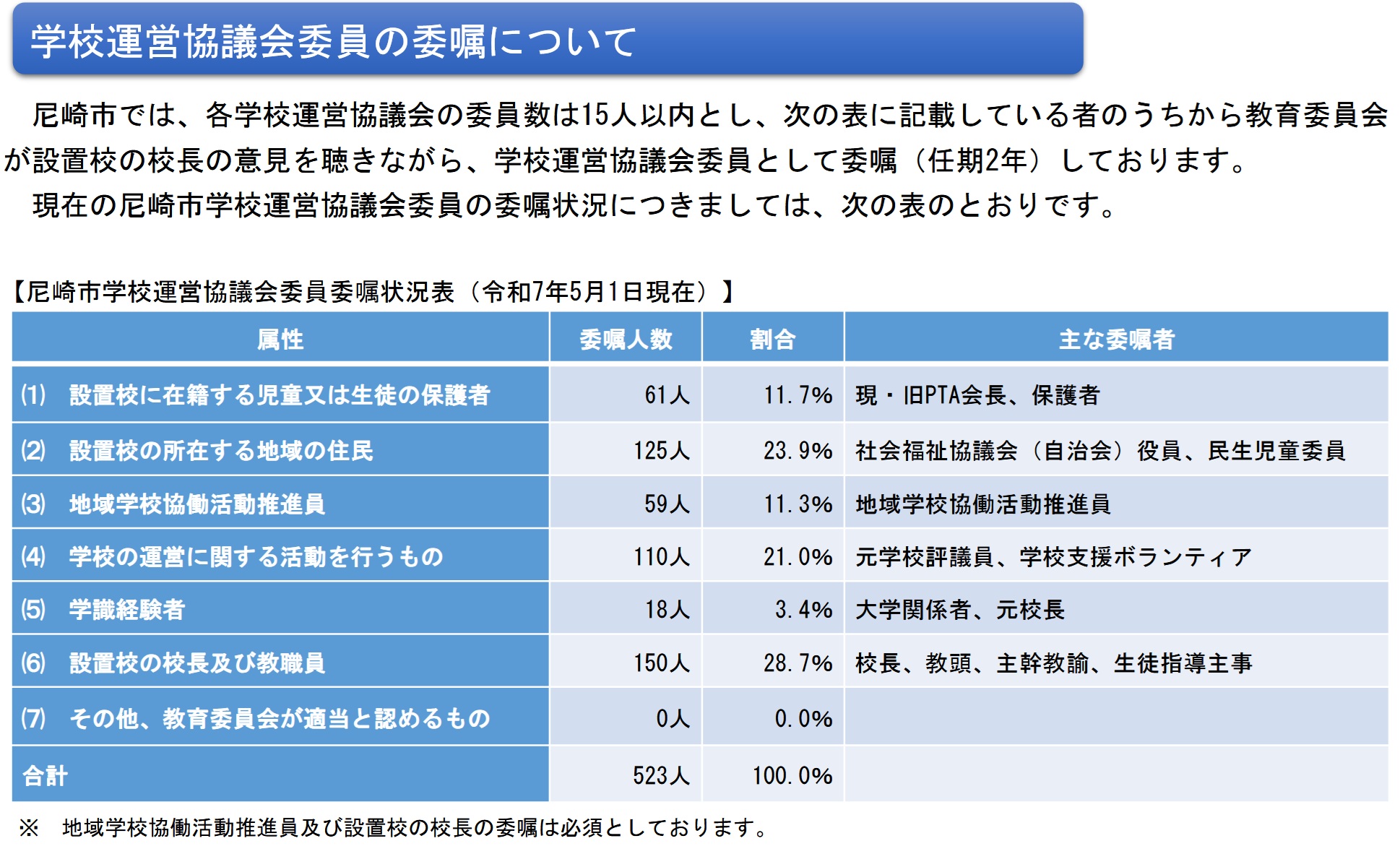

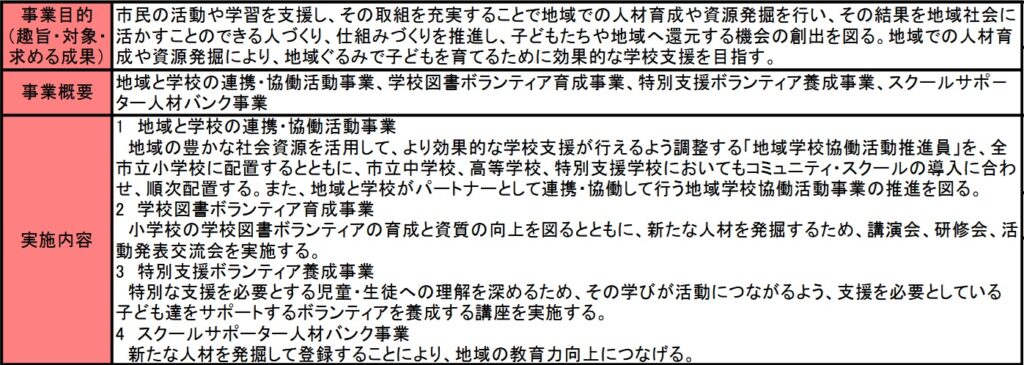

今回は学社連携推進事業費です。平成27年度から開始されており、地域学校協働活動推進員を中心に地域の学校行事やボランティア活動の推進を行う目的の事業とあります。筆者個人としては義務教育以外の教育や活動の場は市民自身(民間)の手でおこなっていくことに賛成ですがこの事業の内容を見る限り市からの地域学校協働活動推進員がお金をもらって学校行事や地域のボランティア活動の補助をおこなっている内容のようです。市のホームページからでは活動1時間あたり800円程度が目安とされています。この地域学校協働活動推進員ですが普段から学校内の生徒たちや先生方とは接している方ではなく、地域に住む住民の方から自主的に立候補された方が任命されるようです。

正直この程度であるなら学校への事務職員増員を行って、地域の子供たちの普段生活を把握している学校の先生方と円滑に連携できる体制を作ってあげたほうがいいのでは思ってしまいました。

ただ残念ながらこの地域学校協働活動推進員事態を推進しているのは文部科学省であり、一地方都市ではうまく制度自体をその自治体の実態に合わせて利用するのは難しいのかも知れません。

文部科学省 地域学校協働活動推進員(コーディネーター)の説明

他の事業と内容は同じ目的

事業目的や内容を見ると以前投稿した特定非営利活動促進事業費や地域団体活動促進事業費とこれも重なる内容になっておりました。毎度のことですがなぜこのような重複した目的を一つの事業にして統一的に行政を実施できないのでしょうか。

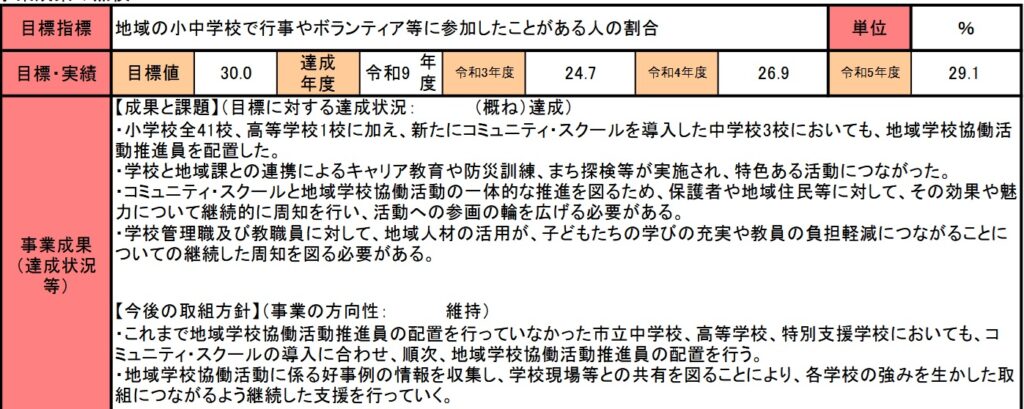

ボランティア活動の参加割合が目標値?

地域の人材育成や資源発掘が目的と記載しながら、目標値はボランティア活動の参加割合とはこれ如何に?せめて学校以外での活動を始めて生徒や保護者が何人増えたとか、新しい産業・会社やNPO法人ができたなどの地域人材の成長や産業に結び付く可能性を感じられる目標値になぜしなかったのか。

これでは単純にボランティア活動の為に学校関係者の業務量を増やしただけだと思うのは筆者だけでしょうか?

国の補助金をどう使ったか

国家予算に占める地方交付金・交付税の割合は社会保障費・国債費に次いで3番目になります。

財務省 2022年度補正後予算より

今回の事業費にある『学校・家庭・地域連携協力推進事業費補助金』も当然この中に含まれていて、我々の税金です。先ほども書きましたが、筆者自身は学校への事務職員増員を行って、地域の子供たちの普段生活を把握している学校の先生方と円滑に連携できる体制を作ってあげたほうがいいと考えます。なぜなら生徒たちの学校生活や授業内容を把握しているのは現場の教員たちであり、その彼らが十分に授業に集中できる環境を整えてあげることが回り道でも地域の人材育成や資源発掘につながると思うからです。ボランティア活動や課外活動を否定するわけではありませんが、現状の事業内容では、地域住民や各学校関係者に業務負荷だけをかけている状態にしか感じられません。