歴史博物館資料保存事業費

今回も文化財関連で歴史博物館資料保存事業費です。平成13年度からの事業とありますが、国の文化財保護法や施行が昭和25年、尼崎市の文化財保護条例は昭和57年に施行されていることから随分と遅れた事業の開始年度と思われます。ただ今回の事業は前回投稿に記載した歴史資料のアーカイブ化を実施している事業であり、今後も充実して頂ければとは思います。しかし問題点も指摘させてもらえれば以前投稿した図書館の資料の保管事業である、図書館資料整理事業費との連携がほぼとれていないことです。本来どちらも市の知的資料保管事業のはずであり、連携して実施していくことが可能とは思いますがそのことについての言及がない状態です。資料は別々で管理するのではなく図書館サービス網関係事業費などの事業として図書館資料と博物館資料がおなじように検索・閲覧できる体制を構築すべきとは思います。

尼崎市歴史博物館

尼崎市歴史博物館(以下博物館)は戦前に建てられた学校校舎を改修し令和2年(2020年)に開業した博物館です。立地は阪神電鉄尼崎駅と大物駅の中間に位置しており、周辺には前回投稿した前ユニチカ記念館や尼崎城もあります。兵庫県観光スポット/尼崎市立歴史博物館

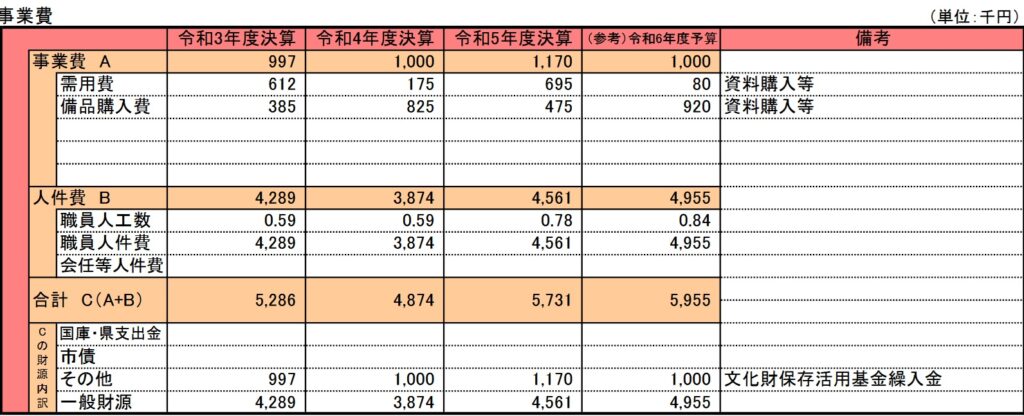

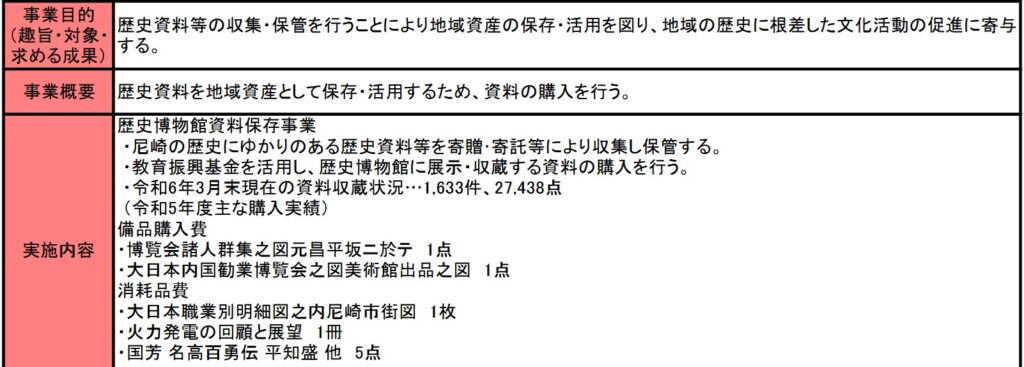

立地的には十分観光資源として活用できそうな場所にあり、今後も事務事業評価で注目していければと思います。この事業では博物館に寄贈・寄託されている資料の保管費用や新たな資料の購入費用を計上しています。ただしこの事業内容ではその資料がどのようなものであるのかが不明です。ホームページなどでも検索できず、アーカイブ化した資料の公開はあるものの、年度ごとにどのような資料や文化財が博物館に加わったのかの情報も今後公開する必要があると思われます。

保管資料の判断基準は?

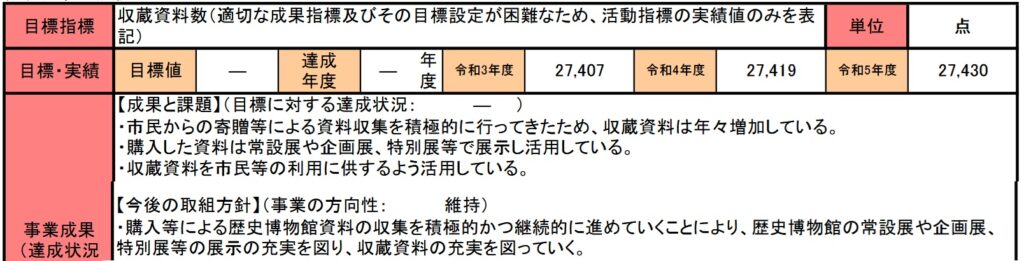

この事業の目標指標も当然『設定が困難なため』とあります。上述したように資料の保管・公開事業は継続して進めていくべきとは思いますが、税金を使っている以上追加された資料(購入も含めて)の詳細を公開すべきでしょう。その内容が公開されなければ保管資料を決める判断基準を確認することができません。それは市民の文化財を市民が選べないことにもつながると思います。判断している市の職員又は教育委員会の方を馬鹿にするわけではないですが、文化は市民が作るものである以上、文化財の判断基準も公開した上で、市民の意見が反映される形にすべきと考えます。

図書館との連携

上述したようにこの事業は博物館の資料についての事業であり、図書館資料整理事業費との連携について言及がありません。本来どちらも市の知的資料保管事業のはずであり、連携して実施していくことが可能とは思います。資料は別々で管理するのではなく図書館サービス網関係事業費などの事業として図書館資料と博物館資料がおなじように検索・閲覧できる体制を構築すべきとは思います。