市内6つの地区学びと活動推進事業費

今回は市内の6つに分けられた地区学びと活動推進事業費についてです。6つの地区とは下記に記載しますが、いずれも令和3年度からの事業で、前回までに投稿してきた施策01の事業と内容が重なっていると思われますが、なぜ新たに事業を開始したのか意図が不明です。掲載資料が大きくなりますが見ていきます。

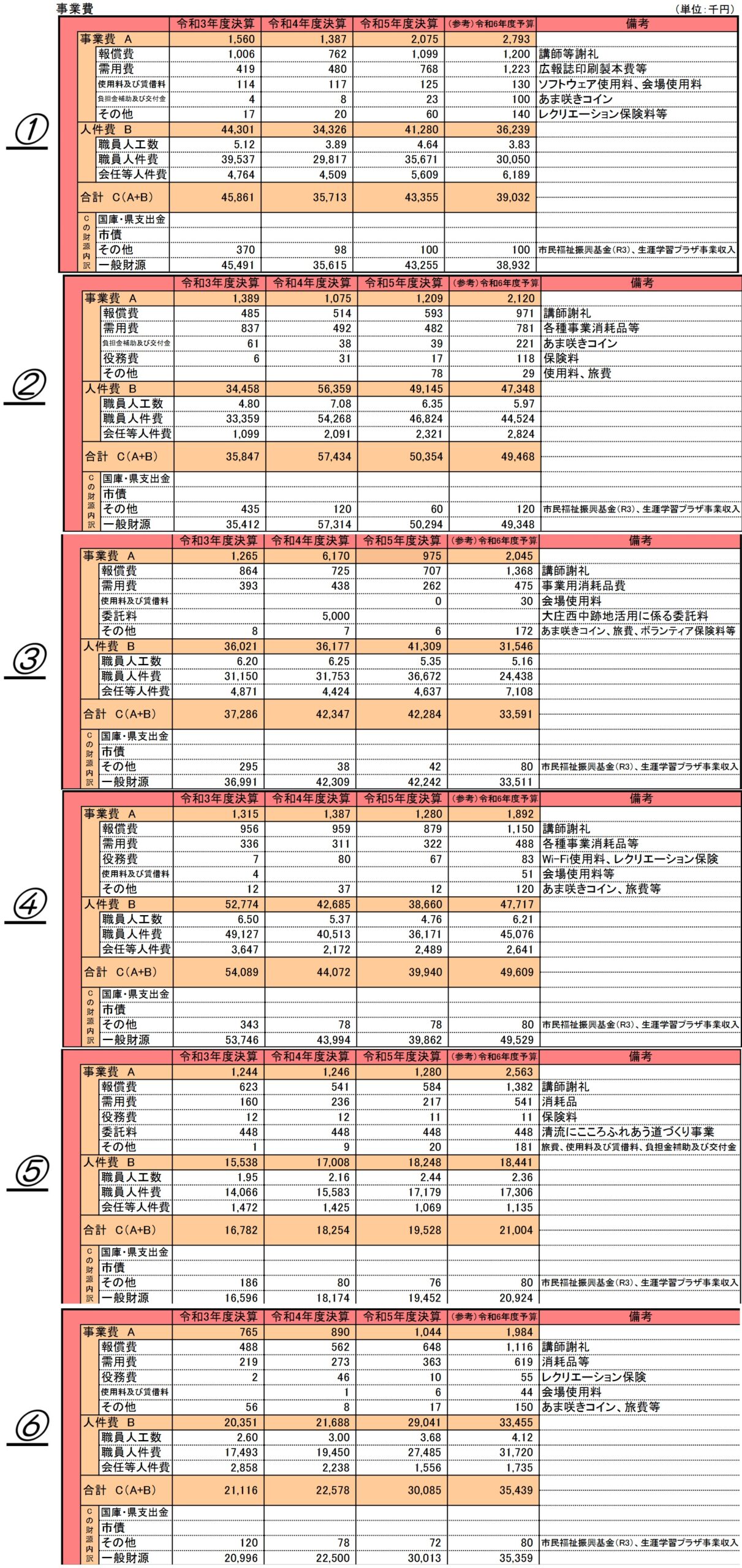

6つの地区学びと活動推進事業費の内約

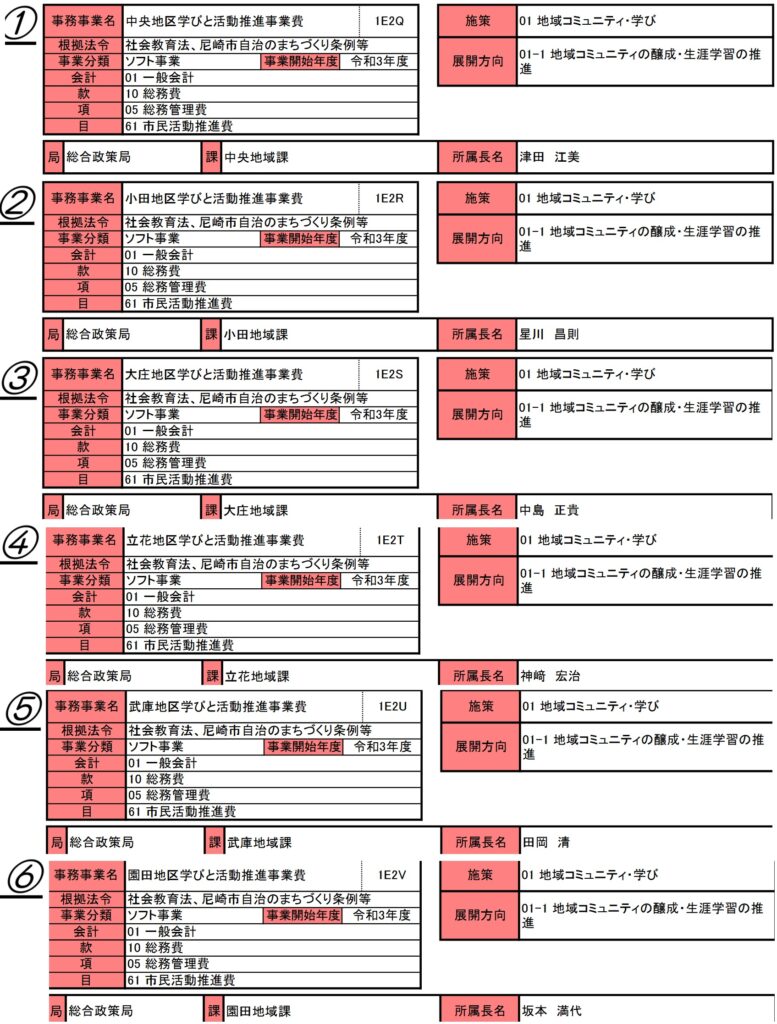

①中央地区学びと活動推進事業費

②小田地区学びと活動推進事業費

③大庄地区学びと活動推進事業費

④立花地区学びと活動推進事業費

⑤武庫地区学びと活動推進事業費

⑥園田地区学びと活動推進事業費

6つの地区それぞれに担当者を立てて

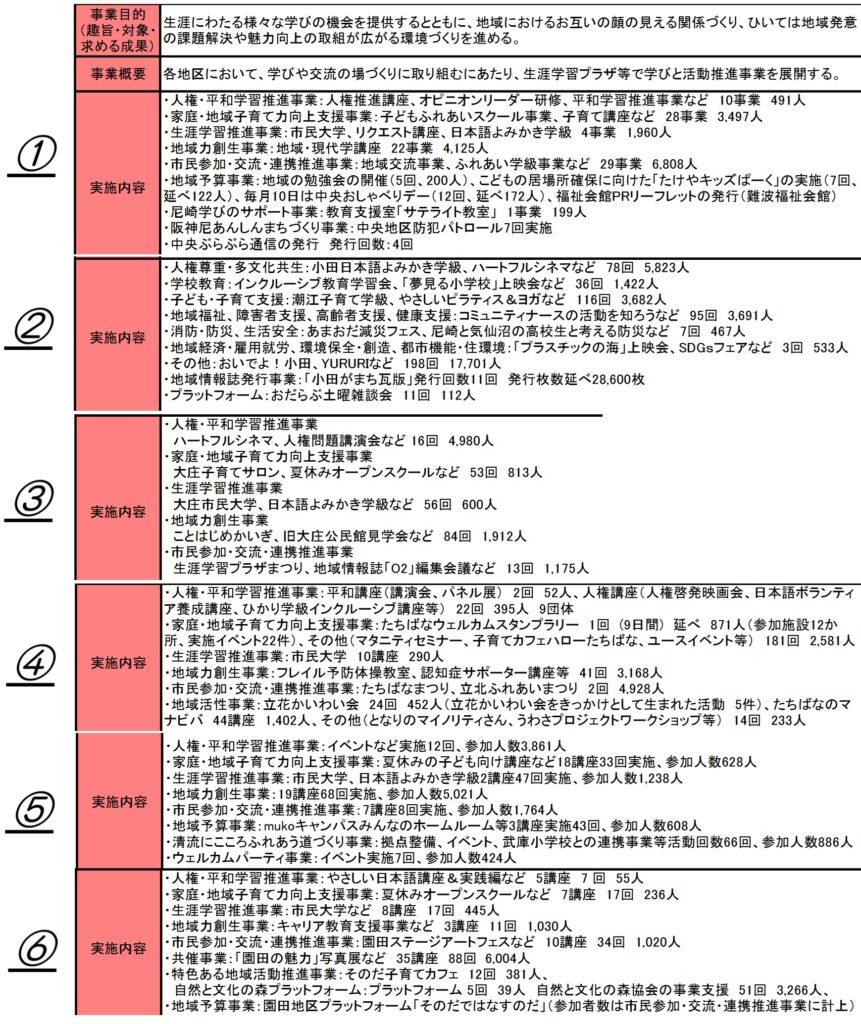

事業内容を見ると6つとも全く同じ内容で、地域の学びや交流の場を提供していくとあります。

実際の活動内容はこの資料からはわかりませんが、これも 地域団体活動促進事業費や市民活動情報発信事業費・みんなの尼崎大学事業費・あまがさきチャレンジまちづくり事業費・特定非営利活動促進事業費と重なる内容であでありなぜわざわざ担当者を分けてまで行うべき事業なのでしょうか?

確かに地区ごとの特徴を把握すべきではあると思いますが、であればこそ地域の活動団体やNPO法人こそが行うべきでは?と思ってしまいます。

地域活動促進事業費は昭和38年度から開始しているのに、この事業がうまく機能していないと肯定してしまっているように感じます。

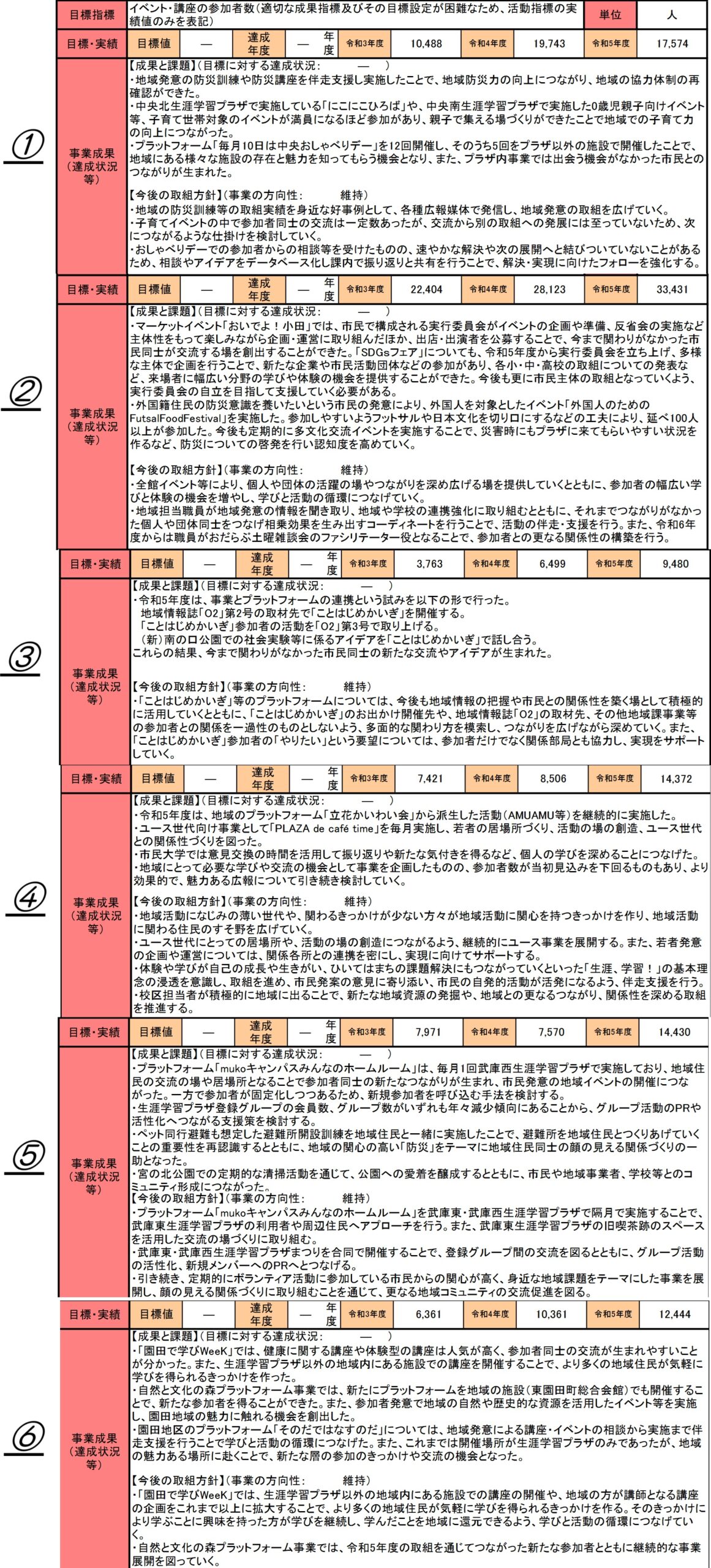

これも『目標設定が困難なため』とあるのに事業は維持

これらの事業も目標設定が困難なためと参加人数?の記載のみで目標値は設定できていません。それでも事業成果ではいずれもこの事業を維持としており、やはり上述の事業が機能していないことをこの事業結果から肯定した形になっています。

何のための事業なのか

下記にこの6つの地区学びと活動推進事業費の事業費用を掲載しますが、この金額を見ている、すべてNPO法人や活動団体に事業自体を委託したほうがいいのではと思います。もしくは上述の事業を停止して、この事業と統合するなどをしなければ市の職員の方々の業務量だけが増えて、実際に市民の為にならないのでは思ってしまいます。