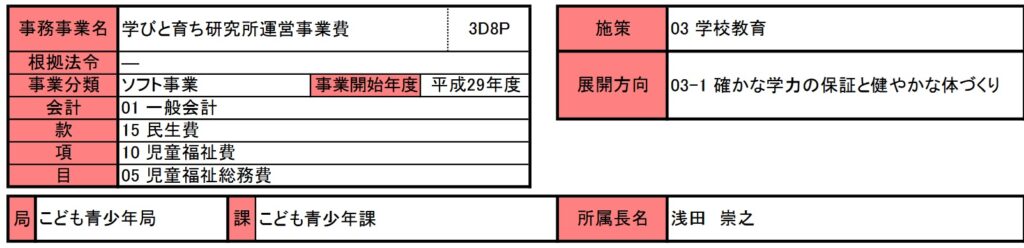

学びと育ち研究所運営事業費

今回からは尼崎市事務事業評の内容は施策03 学校教育になります。

そのなかで今回は平成29年度からの事業、学びと育ち研究所運営事業費です。その名のとおりこの事業費は尼崎市内の阪急塚口駅とJR塚口駅の近くにある「学びと育ち研究所」の運営費です。市のホームページをにはこの研究所の研究テーマとして下記の4つが掲げられています。

- 後伸びする力や子どもの非認知能力を高め、見える化していくための研究

- 学力向上に向けた学力調査の分析

- 発達障害のある子どもへの支援プログラムの実践的研究

- 子どもを対象とした生活習慣病予防教育プログラムの効果測定

研究所の構成員に教師や保育士はいない

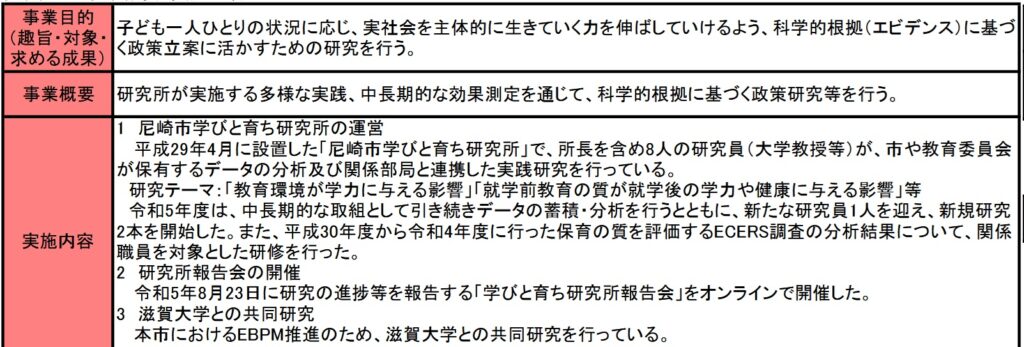

この事業目的では科学的根拠に基づいた政策立案を生かすために研究を行うとあります。その為なのか研究所の構成員には教師や保育士の名前はなく、教育や育児の現場に携わっている方々の意見や知見はどのように取り扱うのでしょうか?あくまで研究主体ということでしょうか?事業目的にはおおいに賛成できますが、実際の教育や育児現場で多くの問題に対応されている方々へのフィードバックを行う意思が組織の人事構成から伺えません。この研究所ですが、所長は大竹文雄 大阪大学 資料という方で、行動学・経済学の専門知識を生かして何冊か書籍も出版されている方のようです。

研究成果を現場に反映することには課題

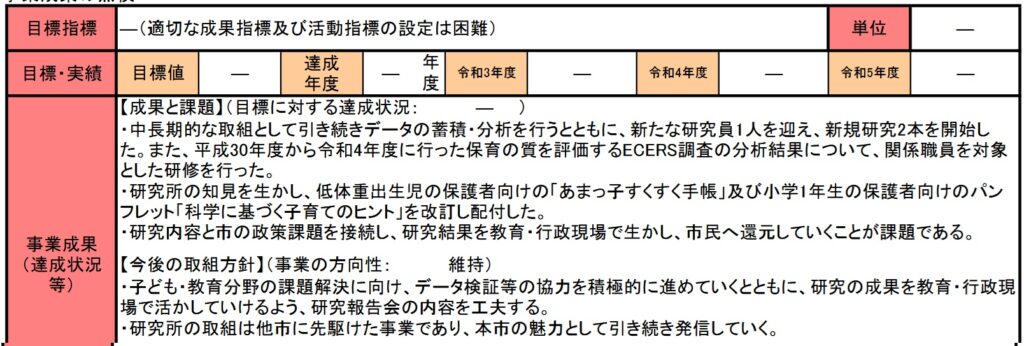

この事業の事業目標指標には当然のことながら指標の設定は困難とあり、その事業成果の内容からは前項で指摘したとおり市としても政策課題と接続して、得られた研究成果を現場に反映することには課題と認識しているようです。ただしこの事業としては先進的な取り組みのようで市としても今後も継続するとしています。

研究目的(ゴール)達成後の社会状況を設定する(社会的合意形成を行う)ことが最初では

この事業もそうですが行政側が始める事業には目的(ゴール)設定が不明確な事業が多いです。この研究所で行われる研究自体は確かに先進的で、その成果を現場に反映させていければ素晴らしいとは思います。ですがそのような研究成果を反映させた教育を受けた児童・学童あるいは成人はどのような人物になっていたらいいのでしょうか?偉人でしょうか?英雄でしょうか?あるいは内閣総理大臣でしょうか?。このような事業で行われる研究自体を否定はしませんが、研究目的(ゴール)達成後の社会状況を設定する(社会的合意形成を行う)ことが最初ではないでしょうか。

繰り返しになりますが、研究を行い、課題を解決していくこと自体は否定しませんが、目的も不明確な状況で無限に税金を投入することは反対です。