事務事業評価の内容 令和6年 施策02まとめ

今回は令和6年施策02の事業についてまとめを行っていきます。ちなみに施策01のまとめもありますますので今回のものとの比較して参照頂ければ幸いです。

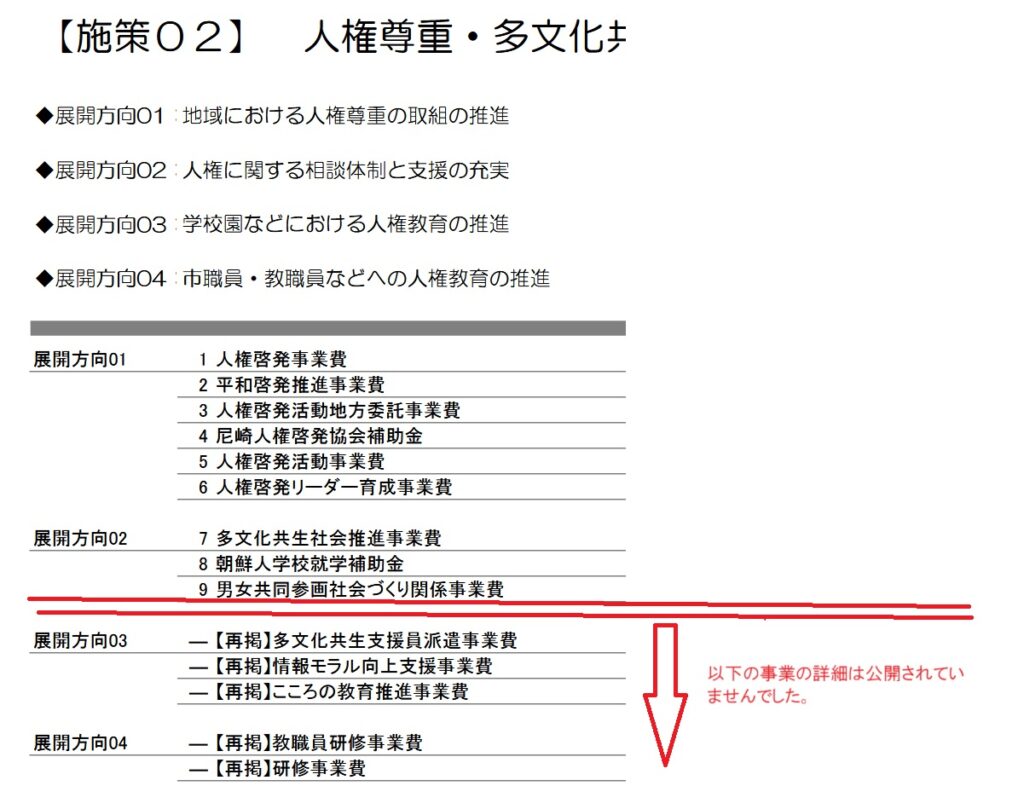

施策02の事務事業評価資料を確認すると9つの事業のほかにも5つの事業を行っているようですが、残念ながらこの5つの事業については事務事業評価の資料が公開されておりませんでしたので、今回は公開されていた9つの事業にのみまとめの対象としています。

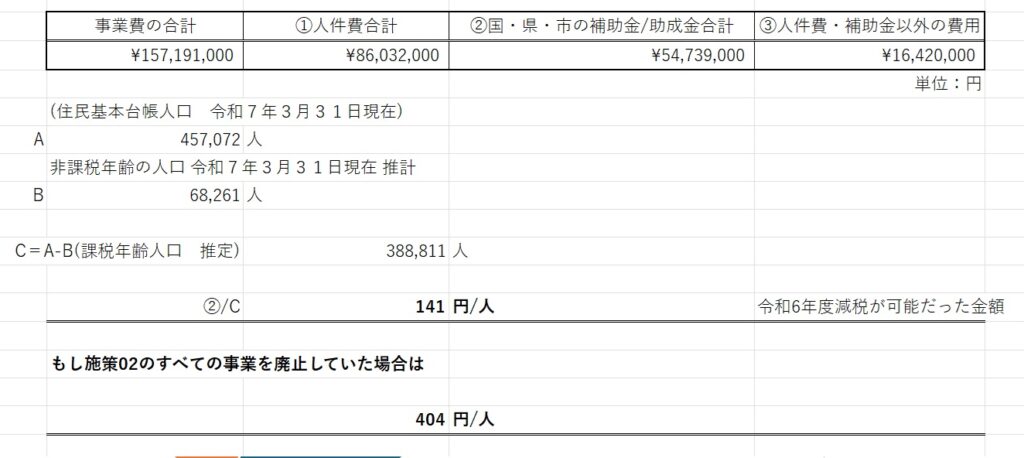

まとめ方施策01の時と同様に、全事業費の総額から人件費・人件費以外の費用・国や市・県からの補助金/助成金の3種類を調べ、それぞれの割合を調べています。そのうち補助金/助成金は国や県・市がバラまいた税金であり、本来であれば国民が支払わなくてよかったはずの税金という考えで、減税が可能であったはずの金額を計算しています。

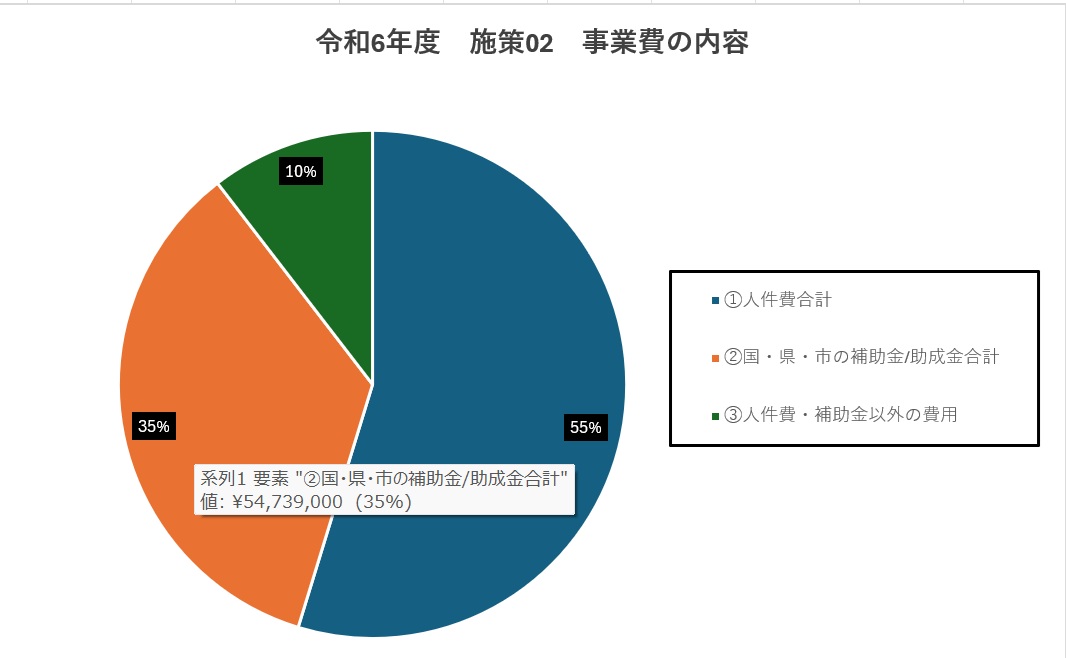

今回も補助金/助成金だけで全体の35%を占める

冒頭に記載したグラフでお知らせしたとおり、今回も全体の事業費用の約35%が国や県からの補助金/助成金によって行われていたということです。

今回調べた結果施策02だけで事業費の総額は¥157,191,000でした。しかしそのなかの

約35%(¥54,739,000)が補助金又は助成金という名目で記載されていました。各事業内容名とそれぞれの事業費用の内訳は最後に掲示しておきます。前回の施策01でもそうでしたが施策02でも補助金/助成金に頼り切っているといういえる結果でした。

そして今回もこの補助金/助成金の合計を尼崎市の人口(18歳以下を省く)で割って一人当たりで計算すると¥141円/人になります。たとえわずかではありますが、このわずかをおろそかにしていると無限に税金を取られ続ける結果になります。

人権尊重や多文化共生は理解できるが

前項で「わずかをおろそかにすると無限に税金を取られ続ける結果になる」と指摘しましたが、その根拠として以前投稿した多文化共生社会推進事業費や男女共同参画社会づくり関係事業費で指摘した『国としても明確な方針が決定していない・ゴールが決められていない』事業が存在しているからです。

災害復旧や公共施設の建設等であれば、それらの復旧作業や建設が終われば、事業も終了すると考えることばでき、その維持管理費用も推察することは簡単です。しかし上述したような、市民の価値観や文化的背景を変更しかねない事業については社会的な合意形成に時間がかかることと、政治としてもそれらに抵触するような場合は日本では政治家の政治生命を危険にさらせる場合があると考えられていることが多く、一旦開始したら全員空気を読んで何も言わない・言えないという状態に陥りがちです。

その為、人権尊重や多文化共生は理解できるものの、それらを隠れみのにして無限に税金をよくわからない・効果が不明な事業に投入している可能性があります。現にいままで投稿した事業の内容を見ていくと、重複したような事業や『啓発』『啓蒙』『発進』等の名称がついた事業の多いことに気づくと思います。今回思い切って施策02の事業をすべて廃止にした場合の一人当たりでの減税可能だった金額も記載したのは、このような社会的な合意が十分でない分野向けに行われている事業だけで一体いくらの税金を費やしているのかを理解頂きたかったからです。

現状の社会(選挙)制度では、本当に自治体や国の事業を継続すべきかどうかの判断は、一有権者としては選挙で各立候補者の姿勢を見て投票という形でしか意思表示する方法はありませんが、その判断を支える資料として、この投稿が少しでも役立てれば幸いです。

下記は今回の施策02の事業一覧