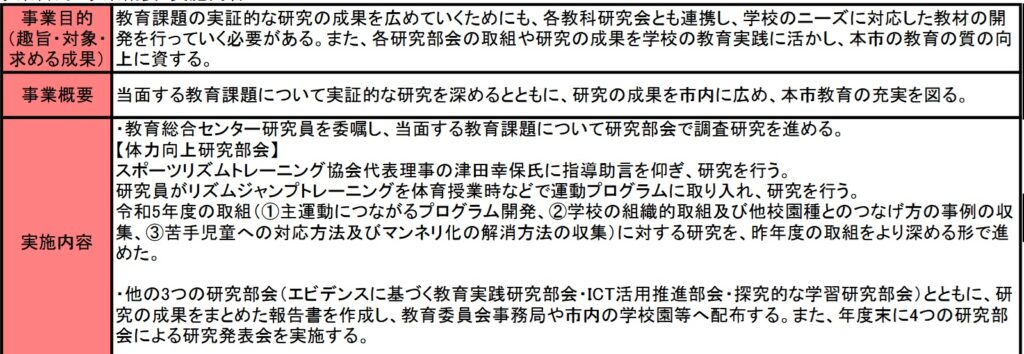

調査研究・教材開発事業費

今回も前回と同じく教育関連事業の調査研究・教材開発事業費です。前回の教育情報収集・提供事業費と同様に昭和60年度から開始されており、なぜ一つの事業として表記しないのか疑問に感じました。

おそらく内容的に書ききれなかったのと、細分化することでより税金の使い道を残すという、役所の習性が働いた結果なのだと思います。

研究が目的

何度か指摘していることですが、この事業の内容からも、既存の義務教育は限界であり、今の内容では不十分だと認める内容になっています。

完璧な教育は存在しないとは思いますが、この事業の実施内容からは研究が目的であり、肝心の教育内容の改善につながったと結果が出るまではまだまだ時間がかかると認識しているようです。

(そもそも結果を出す意思があるかも疑問ですが・・・)

研究の数ぐらい成果として出すべき

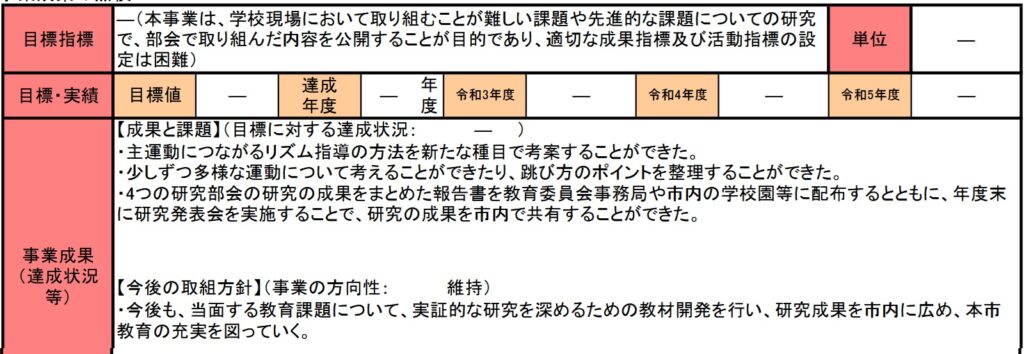

事業成果では、発表されら研究の数すら記載されておらず、本当に教育の質を改善する意思があるのか疑問に思う内容です。

それなのに、簡単に「成果を市内で共有」できたので事業は「維持」するといいます。

教育の質が改善したと証明する意思もありません。

余った税金の使用先か?

この事業内容全体を見ても、やはり余った税金の使用が目的としか思えない事業内容です。おそらく税金があまった年度は今年度のように講師を招聘して予算を埋めたり、謝礼を増やしたりして調整するのでしょう。

前回の教育情報収集・提供事業費と合わせて考えても、目的自体は必要なことであり、理解はできますが、実際の内容を見るとやはり

市民・教育関係者からのニーズに対応するため、事業の改善や継続を行っていき、その結果使用する税金は増えていく

という結果にしかならないと思います。

なによりこの事業も役所の前例踏襲という習慣がありありと見える事業内容といえるでしょう。